当HPはフレーム方式です。

直接このページにジャンプして来た方はindexから他のコンテンツをご覧下さい。

当HPはフレーム方式です。

直接このページにジャンプして来た方はindexから他のコンテンツをご覧下さい。

![]()

テグスを利用した「ヒビ修理」を紹介します。これは、割れる前に施しておけば、傷が浅くて済みますので、ぜひチャレンジしてみましょう。

|

《手順1》 最初に、テグスを30センチから40センチ、切り分けておきます。このテグスは、最後に、巻いていったテグスの端を引き込むために使います。 最初のうちは、口などにくわえておくと、仕事がしやすいでしょう。 |

|

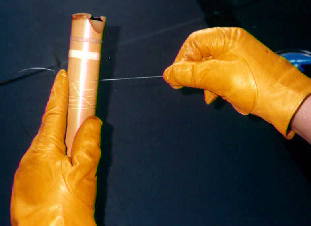

《手順2》 30センチ程度余分なテグスを出しておき、巻き始めます。私は、右利きのせいか、写真のような状態で、巻く時は、歌口の方から見ると左巻きになります。 |

|

《手順3》 最初は、軽く5〜6回巻きつけておきます。もちろん、10回近く巻いても構いません。 |

|

《手順4》 写真のように、右手にテグスを巻きつけます。この写真の状態でテグスは、尺八から、右手の小指側(空手チョップ側ですね。例えが古いかな?)を通って、手の甲側を回り、親指の間を通って手のひらがわに来て、リールへとつながっています。 |

|

《手順5》 「手順の2」で出しておいたテグスの端を今度は左手に、右手と同じ要領で巻きつけ、左右の手で締め付けます。手のこぶし部分などをテコのように使うと力が入ります。 |

|

《手順6》 半分くらいまで巻いたらば、下に巻き込んでいたテグスの端を引っ張り(引き抜くという感じです)、下に巻き込んでいるテグスの位置を、裏側まで移動します。 |

|

《手順7》 下に巻き込んでいるテグスが裏側まで来たら、切り出しでカットします。巻いてあるテグスに沿って切るようにすると、キレイにカット出来ます。この時、巻いてあるテグスを傷つけないように注意しましょう。 |

|

《手順8》 「手順1」で切り分けておいたテグス(この段階まで多分口でくわえてます)で、ワッカを作り(U字)、ミミにしてテグスの下に巻き込んでいきます。ワッカになっている方が、巻いていく方にいくようにして下さい。写真では、中継ぎの方から歌口に向かって巻いています。 |

|

《手順9》 残りの半分を巻き終わったらば、最終段階へ突入です。 |

|

《手順10》 巻いていたテグスを、右手から40〜50センチの所でカットします。この時は、少し長めにしておいた方が、この後の作業がし易いかも知れません。テグスのカットは、写真のように左手で切り出しを持ち、切り出しの刃と親指でテグスをはさみ、引っ張るようにすれば簡単にカット出来ます。 |

|

《手順11》 カットしたテグスを、左手の親指に巻きつけて固定します。 |

|

《手順12》 左手にテグスを巻きつけて固定している所です。多少親指は痛いかもしれませんが、この時に緩んでしまわないように、左手で竹をガッチリと握るようにして下さい。あと少しです。最後の踏ん張りどころです。(ファイト〜!!!!) |

|

《手順13》 切ったテグスの端を、ミミに通します。通す向きは、巻き込んできた方向に沿って、ミミの下から上へと出します。左手の親指が緩まないように注意しましょう。写真では、自分に向かってミミの下から通しています。 |

|

《手順14》 通したテグスをもう一度右手に巻きつけて締め込みます。拳を使って十分に! |

|

《手順15》 巻き込んだミミをゆっくりと引き抜きます。アクマデモ、ゆっくりと抜いて下さい。 |

|

《手順16》 ミミに引っ張られて、巻いてきたテグスが少しでも引き込まれれば(2〜3まき分くらい)、もう右手のテグスは、外しても大丈夫です。慎重にミミを引き抜きましょう。だいたい、下に引き込んだテグスが、10ミリ近く顔を出せばミミのテグスを外しましょう。 |

|

《手順17》 引き込んだテグスをカットします。この時には、なるべく切り出しの刃をねかせて、巻き付けたテグスを傷つけないようにするのがポイントです。カットしたらば、端を引き抜きます。この時も、「手順15」と同じようにゆっくりと引き抜いて下さい。これで、とりあえず、「絞める」という作業は終わりです。 |

|

《手順18》巻きを整える 巻いているうちにテグスに少し隙間が出来たりします。巻き終わったらば、切り出しの腹でテグスを端から抑え、隙間を詰めて整えましょう。この時は、あまり力を入れないように注意しましょう。いくら腹とは言え、切り出しを竹に当ててますので竹の表面に傷を付けないように。 |

|

《手順19》テグスの固定 全ての作業が終わったらば、テグスをアロンアルファで固定します。最後にテグスを引き抜いたところから(ほんのチョット隙間が空いています)少しずつ染み込ませていきましょう。アロンアルファが染み込むと、テグスが透明になったように見えます。あまり、入れ過ぎないように注意しましょう。下に巻き込んであるテグスが固定できれば充分です。 1〜2日経って、竹が乾いてから、ヒビにアロンアルファを染み込ませましょう。 |

|

《手順20・おまけ》巻き具合の確認 初めての頃は、巻き終わったらば、巻き具合(強さ)を確認しましょう。どうしても、巻き始めや巻き終わりはテグスが緩みがちです。写真のように親指でテグスを強くこすって見ましょう。 テグスが2本も3本もズルズルと動くようでは、巻きがゆるくて失敗です。暇な時に再度チャレンジしましょう。何度か絞めていれば、絞め始めも終わりもキッチリと巻けるようになります。 |

当HPはフレーム方式です。直接このページにジャンプして来た方はindexから他のコンテンツをご覧下さい。